当サイトでは、利用測定やトラフィック分析を目的として、クッキー(Cookie)を利用しています。

当サイトの閲覧を続けた場合、クッキーの利用に同意いただいたことになります。

詳しくはプライバシーポリシーをご覧ください。

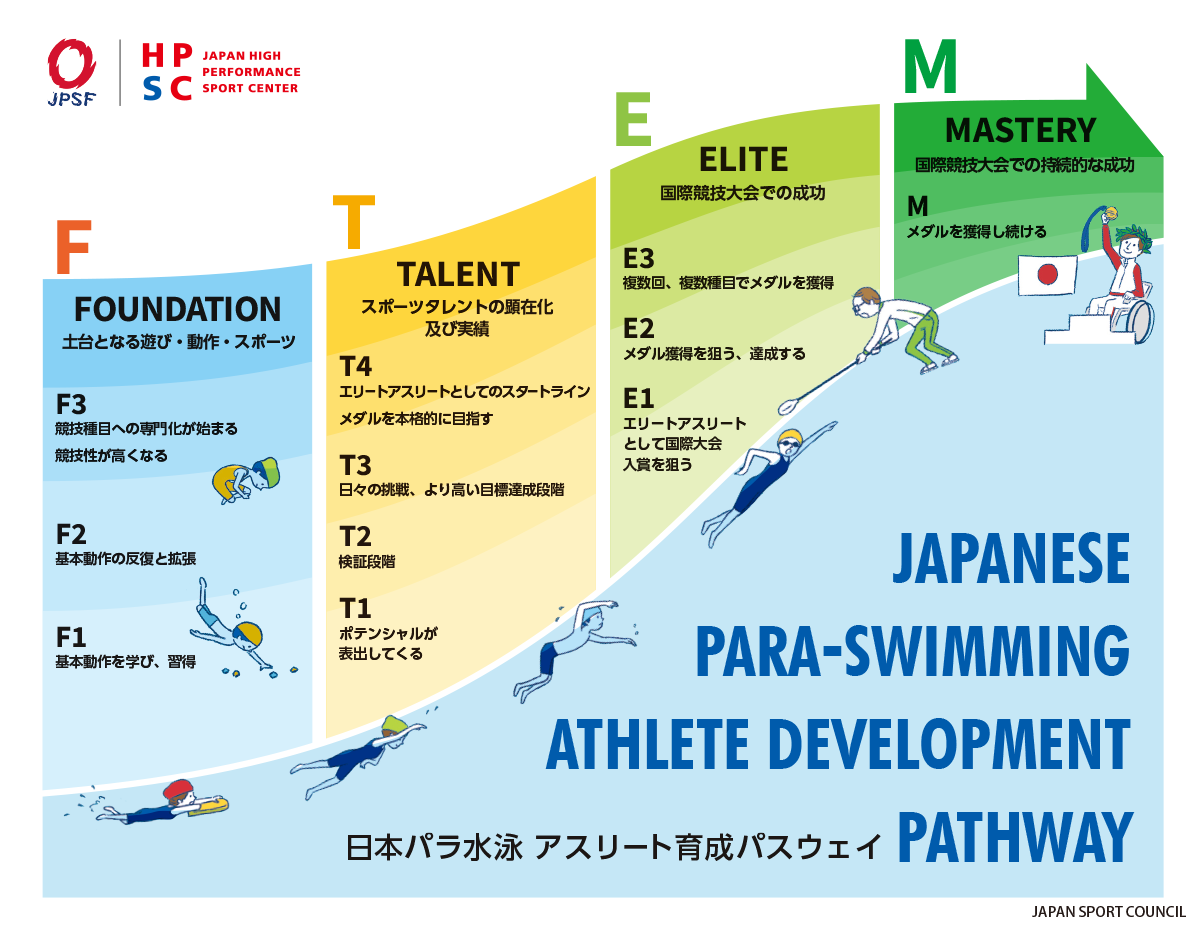

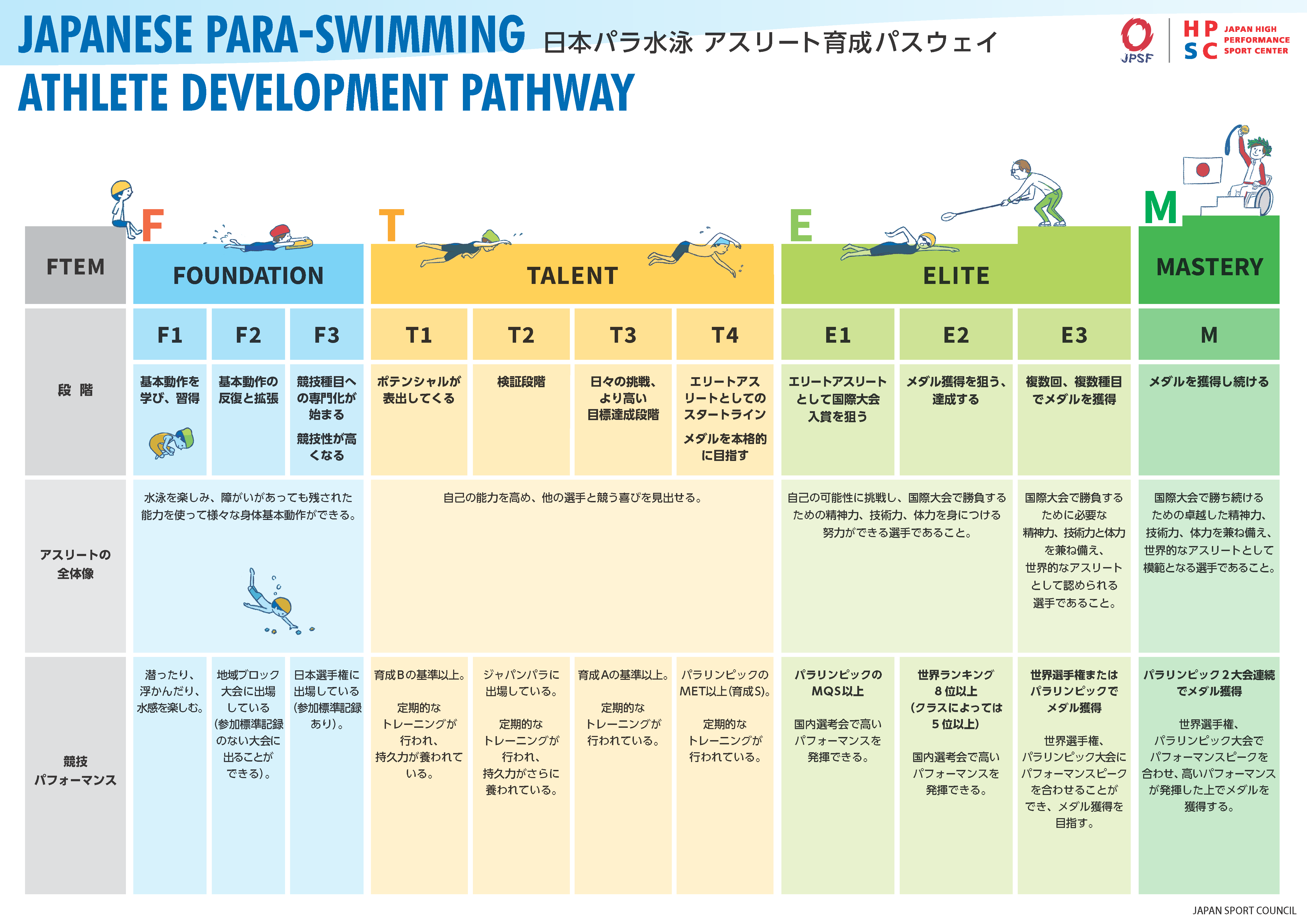

JSCハイパフォーマンススポーツセンターでは、2019年より「日本版FTEM」を活用して、オリンピック競技及びパラリンピック競技の中央競技団体と連携・協働した競技別パスウェイモデルの構築支援に取組んでいます。この支援活動を通して、各競技のアスリートや地域指導者などとの生の声を集めてきました。これらからスポーツに関わる関係者全員が勝ち続ける仕組みとは何かを考え、各競技の根拠情報に基づいたアスリート育成パスウェイの見える化や多様で豊かなスポーツの魅力を伝えるきっかけになれば幸いです。

※日本版FTEMを活用したパスウェイモデルは【パスウェイ設計シート】、【パスウェイマップ(コーチ・関係者向け)】、【パスウェイマップ(アスリート向け)】の3種類があります。

アスリート向け

コーチ・関係者向け